樋口一葉『たけくらべ』 第二章を「クール」に解説したい!💪 〜 私なりの現代語訳(再推敲) 〜

こんにちは!

「たけくらべ」第二章の翻訳、解説です。

この章は特に、十代少年二人のやり取り、会話が面白い章です。

二人の想い、会話を色分けしてみました。私なりの解釈です。

長吉 信如 です。

この章は、特に

昔、やんちゃだった大人の皆様、

思春期のお子さんの教育でお悩みの皆様、

読んで頂けると、大変嬉しいです✨

「ウエストサイド物語」の「クール」のシーンの様に、できるだけ

クールに!!

いってみます! 頑張ります!

たけくらべ 第二章 (夏祭りの前 横町組)

万燈(まんどう)のつもりですm(_ _)m

八月二十日は千束神社の祭りである。山車屋台に町の人々が、それぞれに見栄を張り合っている。山車を担ぐ若者達は、勢いよく土手を登って、遊郭内にまで入り込みそうな勢い。

ここらに住む若者達の威勢の良さが窺われるはず。彼らは余計な話を、耳で聞きかじるばかり。

浮世慣れしている日常のせいで、子供といっても油断がならない。服装も態度も、生意気のありったけ。それを直接、見聞きすれば、驚いて肝も潰れそうである。

長吉は、横町組と自称する乱暴者達の大将。鳶職の頭の長男坊で、歳も十六才。仁和賀(にわか)と言う行事の、金棒と呼ばれる大役を、父親の代理として勤めて以来、益々気位が高くなっている。

そんな訳で帯は腰の先に巻き、返事は鼻の先でするものと決めていて、全く可愛げのない様子。

「あの子が頭の子でなければねえ……」

と、鳶職の女房達に陰口を言うものもあるほどの、やりたい放題、わがまま放題。身には合わない幅を利かせている。

長吉には表町に田中屋の正太郎と言って、歳は長吉よりも三つ下だが、家に金もあり愛嬌もある人気者の、気にくわないライバルがいる。

俺は私立の学校に通っているのだが、あちら(正太郎)は公立だからといって、同じ様に歌っている唱歌も、あちらの方が本家だという様な顔をしやがるし、去年も一昨年も、あちらには大人の取り巻きもついていて、祭りの趣向も自分たちより華やかだったし、喧嘩も仕掛けられない防衛算段もしていやがったので、悔しい思いをした。

今年の祭りでも負けになったら、

「俺様が誰だと思う!横町の長吉だぞ!」

などと、いつもの威張り方じゃあ、空いばりだと貶されてしまう。

弁天ぼりに泳ぎに行く時にも、俺の横町組になる人数は、多くならないだろう。それじゃあ、この長吉の面目は丸つぶれだ!

俺の方が腕力では負けないが、田中屋の正太郎の柔和ぶりにごまかされている奴が多い。

もう一つは、あいつが学問が出来るのを恐れて、住まいは俺たち横町組のはずの太郎吉、三五郎などが、影ではあちら方(表町組)になっているのも口惜しい。

祭りは、もう明後日だ!いよいよ俺たち横町組が負けそうだと見えたら、破れかぶれに暴れて暴れて、正太郎の面に傷の一つもつけてやる!

俺自身の怪我も覚悟の上なら、大した事じゃない。加勢する奴らは、車屋の丑(うし)に元結よりの文(ぶん)、おもちゃ屋の弥助などがいれば引けは取らないだろう。

ああ、それよりも、あの人あの人、藤本ならば良い知恵も貸してくれるだろう。

そう思って、長吉は十八日の日暮れ近く、物を言えば目口にうるさい蚊を払いながら、竹の生い茂った蓮華寺の庭先から、信如の部屋へのそりのそりと、

「信さんいるか?」

と、顔を出したのだった。

「俺のする事は乱暴だと人が言う。乱暴かもしれないが、悔しい事は悔しいや。なあ、聞いとくれ信さん!

去年も、俺んところの末の弟のやつと、正太郎組のチビ野郎の万燈(まんどう)の叩き合いから始まって、そしたら正太郎の仲間がバラバラと飛び出してきやがって。どうだろう!小さな子の万燈をぶち壊しちまって、しまいには胴上げまでしやがって。

『見やがれ横町のザマを!』

なんて一人が言うと、間抜けなのに背ばかり高い、大人のようなツラをしている団子屋のトンマのやつめ。

『こいつらなんて、カシラであるものか、シッポだシッポだ。豚のシッポだ。』

なんて悪口を言ったとさ!

俺はその時、千束様へ練り込んでいた時だったから、後で聞いた時、直ぐに仕返しに行こうと言ったさ!

でも、父っつあんに頭から小言を食らって、その時も結局、泣き寝入りさ。

一昨年はそらね、お前も知っている通り、筆やの店へ表町の若い衆が集まって、茶番か何かやったろう。あの時、俺が見にいったら、

『横町には、横町の趣向がありましょう』

なんて、腹の立つ事を言いやがって、正太郎ばかりを客にしたのも忘れやしない。

いくら金があるからって、所詮、質屋くずれの高利貸の癖に、何様のつもりだ!

あんな奴を生かしておくより、やっつけてしまう方が世間のためだ。おいらは、今度の祭りには、どうしても、こちらから乱暴をしかけて、雪辱しようと思うよ!

だから信さん、俺を友達だと思って、お前が嫌だと言うのもわかっているけれど、どうぞ俺の味方になってくれないか?

横町組の恥をすすぐのだから、なあ、おい、本家本元の唱歌だなんて威張っている正太郎を、取っちめてくれないか?

俺が『私立の寝ぼけ生徒』と言われれば、同じ私立のお前がそう言われたのも同然だから、後生だ、どうぞ、助けると思って、大万燈を振り回しておくれ。

俺は心底、口惜しくって!今度負けたら、この長吉の立場はないよ!」

と、本気で悔しがって幅の広い肩を揺すっている。

「だって僕は弱いもの」

「弱くてもいいよ」

「万燈は振り回せないよ」

「振り回さなくてもいいよ」

「僕が入ると負けるけど、いいのかい?」

「負けてもいいのさ、それは仕方がないと諦めるから。おまえは何もしないでいいから、ただ横町の組だという事で、威張ってさえくれれば、名前を貸してくれれば、ハクがつくからね。

俺はこんな分からず屋だけど、お前は学問ができるからね。正太郎のヤツが、漢語か何かで冷やかしでも言ったら、お前も漢語で仕返しておくれ。

ああ、いい気持ちだ、さっぱりした。お前が承知してくれれば、もう千人力だ。信さんありがとう!」

などと、珍しく優しい言葉で言ったのだった。

長吉は三尺帯につっかけ草履の仕事師の息子、一方の信如は、坊さま仕立ての寺の息子。

思う事はうらはらで、話はいつも喰い違うのだけれど、信如にとって長吉は、自分たちの門前に産声をあげた子供だからと、両親である大和尚夫婦も贔屓している幼馴染の少年である。

それに同じ学校なのに、公立の連中に私立だからと貶されるのは、たしかに信如も不愉快である。

そして長吉は、腕っ節は自分と違いあるが、元来、愛嬌がないので、心から味方につく者もあまりいないだろう。

確かに正太郎の側は、町内の若衆達まで味方につけているから、ひがみではなく長吉が負ける事の罪は、正太郎達の方に少なくない。自分を見込んで頼んでくれた事への義理としても、嫌とは言いかねた信如。

「それではおまえの組になるさ、なるといったら嘘はないが、なるべく喧嘩はせぬ方が勝ちだよ。いよいよ先方が喧嘩を売りに出たら仕方が無い。何、いざと言えば、田中の正太郎くらい小指の先さ!」

などと、自分の力の無い事を忘れて、信如は机の引出しから、京都みやげに貰った小鍛治の小刀を取り出し、それを見た。

「よく利れそうだねえ」

と、それを覗き込む長吉の顔。

あぶない、これを振廻してなる事か!振り回させてなる事か!

この章の、私の心のBGMはこちらの曲でした。

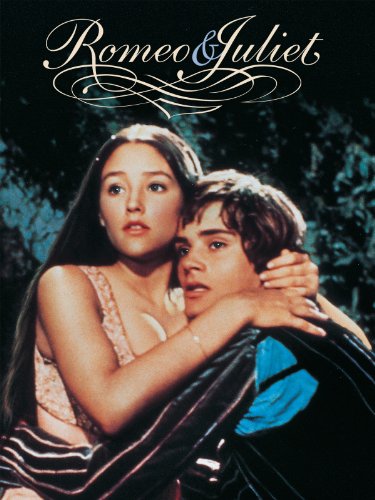

「たけくらべ」を読んでいると、特にこの章などを読んでいると、

「ウエストサイド物語」

「アウトサイダー」

などなどの映画が、頭をよぎりました。

狭い地域社会の中の、若者達の小競り合いと言うのは、古今東西、

よくある事なのだろうか?

と、改めて思いました。

参考文献は、こちらです。

お付き合い、ありがとうございます。

![アウトサイダー [DVD] アウトサイダー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51KuCuRjHjL.jpg)